(데일리대구경북뉴스=황지현 기자)한국국학진흥원(원장 정종섭)은 ‘활인(活人), 사람을 살리는 기술: 조선시대 의학 체계’라는 주제로 스토리테마파크 웹진 담談 11월호를 발행했다. 의과대학 정원 증원 발표로 시작된 의료대란을 바라보며 현재에 관한 성찰과 내일을 위한 가치를 찾는 마음으로 조선시대 의학 체계에 대하여 살펴보고자 한다.

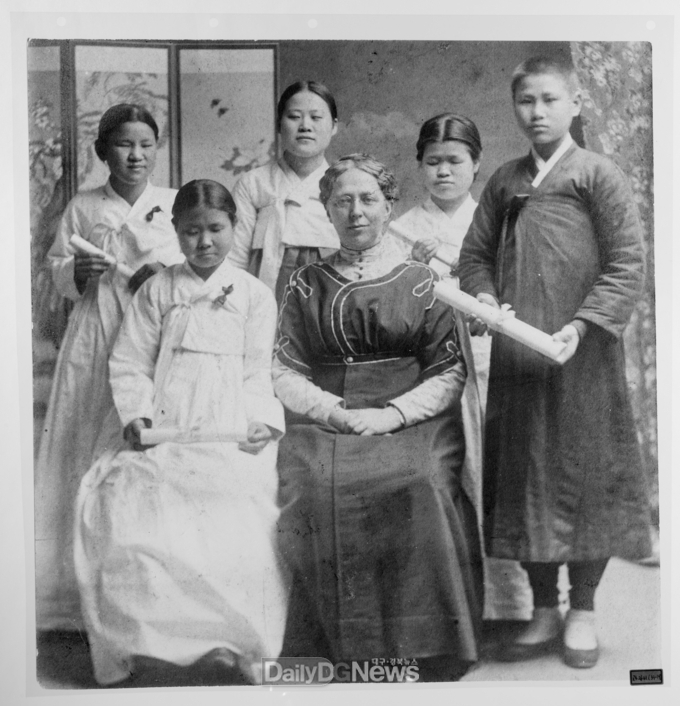

‣ 척박한 땅에서 여성 의료와 특수교육을 위해 헌신한 로제타 셔우드 홀

<로제타 셔우드 홀, 인류애의 실천을 위해 헌신하다>에서 신규환 교수(고려대학교)는 조선의 여성 의료와 특수 교육에 헌신한 로제타 셔우드 홀(Rosetta Shewood Hall, 1865~1951)을 소개한다.

로제타 셔우드 홀은 가난하고 소외된 여성을 돕고 싶다는 열망으로 낯선 이국땅인 조선에서 1890년부터 40여 년 동안 헌신했다. 남편과 자식을 잃은 아픔과 시련 속에서도 더 많은 사람을 돕겠다는 의지로 조선에 여성의학과 장애인 교육의 길을 열기 위하여 험난한 시간을 보내면서도 끊임없이 노력했다.

로제타 셔우드 홀은 제대로 된 교육을 받지 못하는 여성 시각장애인 오봉래를 보며 특수교육의 필요성을 절감했다. 직접 한글 점자를 만들고 많은 사람에게 호소하는 등 각고의 노력 끝에 1900년 1월, 평양여맹학교(1909년 평양맹아학교로 교명 변경)가 설립되어 체계적인 특수교육이 시작되었다. 훗날, 오봉래는 한국 최초의 특수교육 교사가 됐다.

로제타 셔우드 홀은 여성 의사 양성을 제도화하는 일에도 힘을 쏟았다. 1928년 조선여자의학강습소를 개설하고, 직접 강의도 하면서 1933년부터 여성 의사들을 배출시켰다.

‣ 백성의 곁에서, 백성을 위한 보제원

<천년을 이어온 보제원의 의료 전통>에서 김호산 센터장(서울한방진흥센터)은 서울한방진흥센터의 역사와 그 의미를 짚어준다.

서울시 동대문구는 고려부터 조선을 거쳐 현재까지 우리나라 전통 의학의 중심지이다. 천년 넘게 이어져 온 의료 문화의 정수를 이해하기 위해 그 시작인 보제원(普濟院)부터 살펴볼 필요가 있다.

흔히 조선시대 구휼 기관으로 알려진 보제원은 고려시대에 설립된 읍내 비보사(裨補寺)가 그 뿌리이다. 삼국시대 불교의 전래와 함께 들어온 불교 의학은 선진 치료법으로 인정받았고, 불교 승려들이 의승(醫僧)으로서 치료 활동을 펼쳤으며, 사찰이 보유한 인프라를 활용하여 당시 사회의 의료 공백을 채우는 공공의료 기관의 역할도 수행했다.

조선에 들어와 의료활동을 펼친 사찰이 통폐합되는 과정에서 일부 기관은 이름을 달리하고 그 성격이 축소·변화하여 그 명맥을 이어갈 수 있었는데, 보제원이 대표적이다. 보제원은 왕화(王化)가 미치는 범위 안의 의료 구휼 기관으로서 활동했고 조선 후기에 이르러서는 문화행사가 개최되거나, 백성들의 상언(上言)을 접수하는 행정기관의 역할도 수행했다.

‘사람을 살리는 기술’을 이어가려는 노력은 늘 시대적 한계와 마주쳤다. 하지만 보제원의 역사는 그러한 한계 속에서도 ‘활인(活人)’이라는 본질적 가치만큼은 꾸준히 잇고자 하였음을 보여준다. 서울약령시와 서울한방진흥센터는 이와 같은 선인들의 뜻을 이어받아 전통 의학의 새로운 장을 만들어가고 있다.

‣ 명약도 과하면 독이요, 명의라고 다 살릴 수 없다

이외에도 웹진 담談에서는 ‘활인(活人), 사람을 살리는 기술: 조선시대 의학 체계’에 대한 다양한 에피소드를 다룬다.

‘스토리웹툰 독獨선생전’ 10화 <불치병>에서는 김광계(金光繼, 1580~1646)의 『매원일기』 속 에피소드를 웹툰으로 각색하였다. 독선생이 기거하는 집의 주인 김대감은 건강염려증으로 갖은 약재를 사들이고, 공부하여 상비약을 만들어 복용한다. 스스로 공부하고 익히어 자신과 가족을 치료하는 선비들의 모습을 보며 조선의 민간의학과 현 의료 체계에 대하여 돌이켜보게 된다.

‘선인의 이야기, 무대와 만나다’의 <슬기롭거나 혹은 공교롭거나>에서는 뮤지컬 《Little Shop Of Horrors》의 사이코패스이자 사회에 해악을 끼치는 소름 돋는 치과의사인 등장인물 오린을 소개한다. 또, 《변강쇠, 점 찍고 옹녀》란 창극 속 의사를 소개하며, 크게 아픈 변강쇠를 위해 어렵게 모신 의사가 지극정성을 들여 노력했지만 끝내 낫게 하지는 못한 이야기를 들려준다.

‘백이와 목금’의 <손님이 찾아왔다>에서는 전염병이 창궐한 고을에서 확산을 멈추고 치료하고자 사또는 직접 방법을 수소문해가며 찾아 나선다. 또한, 목금이를 만나 오늘날 백신의 효과와 같은 꿀팁을 배우기도 한다.

‘나무판에 새긴 이름, 편액’의 <각자도생(各自圖生)의 시대! 조선의 지방 공립 병원, 제민루(濟民樓)에 올라>에서는 1418년 경상북도 영주에 건립된 조선 최초의 지방 공립 병원 제민루(濟民樓)의 ‘백성을 구제한다’라는 긍휼(矜恤) 정신과 필자의 경험담이 함께 생생하게 펼쳐진다.

웹진 담談 2024년 11월호는 한국국학진흥원 스토리테마파크 홈페이지(https://story.ugyo.net/front/webzine/index.do)에서 확인할 수 있다.