(데일리대구경북뉴스=황지현 기자)이른 새벽 일용직 노동자들이 일거리를 구하기 위해 인력시장에 모여들기 시작한다. 운 좋게 일거리를 잡으면 승합차에 몸을 싣고 현장으로 향하고, 선택받지 못하면 집으로 돌아간다. 이들 대부분 생계의 사각지대에 놓인 취약계층의 사람들이다. 그런데 조선시대에도 오늘날의 인력시장과 유사한 것이 있었다.

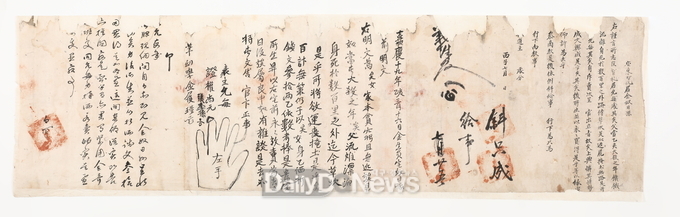

한국국학진흥원(원장 정종섭)은 자신을 팔 때 작성하는 ‘자매문기(自賣文記)’를 15여 점 소장하고 있다. 자매문기는 흉년이나 기근 등으로 살림이 곤궁해진 서민이 생계를 위해 자신을 팔 때 작성하는 일종의 계약문서이다.

다만 오늘날의 인력시장처럼 1일 계약이 아니라 남의 집으로 들어가서 평생 노동력을 제공한다는 점이 다르다. 자매문기에는 자매를 하는 당사자, 상대측 계약자, 증인, 기록인 등의 이름과 매매를 하게 된 이유와 매매 가격 등이 명시되어 있다. 이들 모두 생계를 이어가기 힘든 상황에 놓여있지만, 그중에는 기구한 사연도 있다.

안동의 어느 마을에 윤매(允每)라는 사람이 살고 있었다. 당시 두 해에 걸쳐 거듭된 홍수와 기근으로 가족들이 굶을 지경에 이르자 윤매의 아버지는 식량을 구하기 위해 타지로 떠났다.

안타깝게도 아버지는 객지에서 불귀의 객이 되어버렸고 윤매는 아버지의 시신을 집으로 모셔왔다. 그런데 장례 비용을 마련하지 못한 윤매는 자신을 노비로 팔기로 마음먹었다.

자매문기에는 ‘저희 집안은 원래 빈궁하고 가까운 친족도 없습니다. 을해년(1815) 대기근을 만나 아버지가 객지에서 걸식하다가 객사하고 말았습니다. 아버지의 장례를 치를 여력이 되지 않아 저를 노비로 팔겠습니다’라는 내용이 적혀있다.

당시 윤매는 30냥(1냥 = 약 8만원)에 자신과 후손들이 대대로 그 집의 노비가 되겠다고 약속했다. 자매문기에는 글을 몰랐던 윤매가 왼손바닥을 종이에 대고 그린 서명이 남아있다.

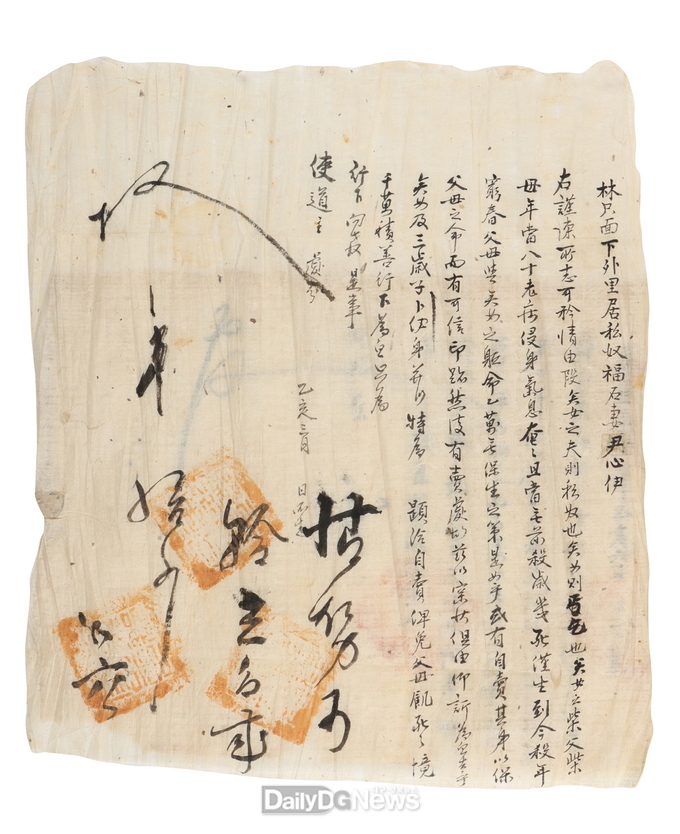

윤심이(尹心伊) 자매문기도 눈에 띈다. 내용에 따르면 윤심이 남편 복석(福石)은 이미 남의 집 노비로 들어갔고 자신은 빌어먹는 처지인데 80세 고령의 시부모를 모시고 사는 게 너무 힘들어 자신과 아들 복이(卜伊)를 팔아 생계를 해결할 수 있게 해달라고 호소하고 있다.

이에 관청에서는 “형편이 그러하니 허락하겠다”라는 처분을 내렸다. 자매문기는 당사자와 상대측 계약자가 작성하는 계약서(자매문기)와 이것을 허락해 주도록 관청에 요청하는 소지(청원서), 관청에서 이를 공증하는 입안 문서로 구성된다.

이는 오늘날 개인 간에 이루어지는 계약의 법적 효력을 갖기 위해 공증을 받는 것과 동일하다.

한국국학진흥원 관계자는 “자매문기는 당시의 사회상을 보여주는 귀중한 자료이다. 조선후기에 이르러 신분제도가 무너지면서 노비였던 천민이 양민으로 신분 상승을 했던 탓에 양반의 수는 급격히 증가하고 노비의 수는 감소하는 양상을 보인다. 이런 이유로 조선후기로 접어들면서 자매문기가 다수 등장하게 된다”고 밝혔다.