(데일리대구경북뉴스=황지현 기자)묘소는 조상이 잠들어 계신 경건한 장소이다. 그래서 생전에 부모님을 봉양하듯 묘소를 둘러보고 살피는 것은 자손들의 당연한 도리라고 생각한다. 이런 관념은 유교문화가 성행했던 조선시대에는 더욱 강했다. 당시에는 한식과 추석은 물론 수시로 묘소를 찾아 훼손된 곳은 없는지, 풀이 우거져 경관을 해치지는 않는지 조상의 묘소를 세심히 살폈다.

‣ 조선시대의 대표적 분쟁, 산송(山訟)

한국국학진흥원(원장 정종섭)은 조선시대 묘지를 둘러싼 소송 문서를 공개했다. 묘지 분쟁을 산송(山訟)이라고 하는데, 현재 한국국학진흥원에는 1천 여점의 산송 관련 자료가 소장되어 있다. 산송은 노비소송·전답소송과 함께 조선시대 3대 소송의 하나로, 부계 조상을 중시하는 유교이념이 본격적으로 정착하는 18, 19세기에 집중적으로 발생했다.

산송의 원인은 타인의 묘역에 불법으로 시신을 투장(偸葬)했을 경우이다. 이때 당사자는 관아에 억울함을 호소하는 소송문건을 제출하고 수령은 현장에 직접 가거나 대리인을 보내 상황을 살펴본 뒤 판결을 내려주었다.

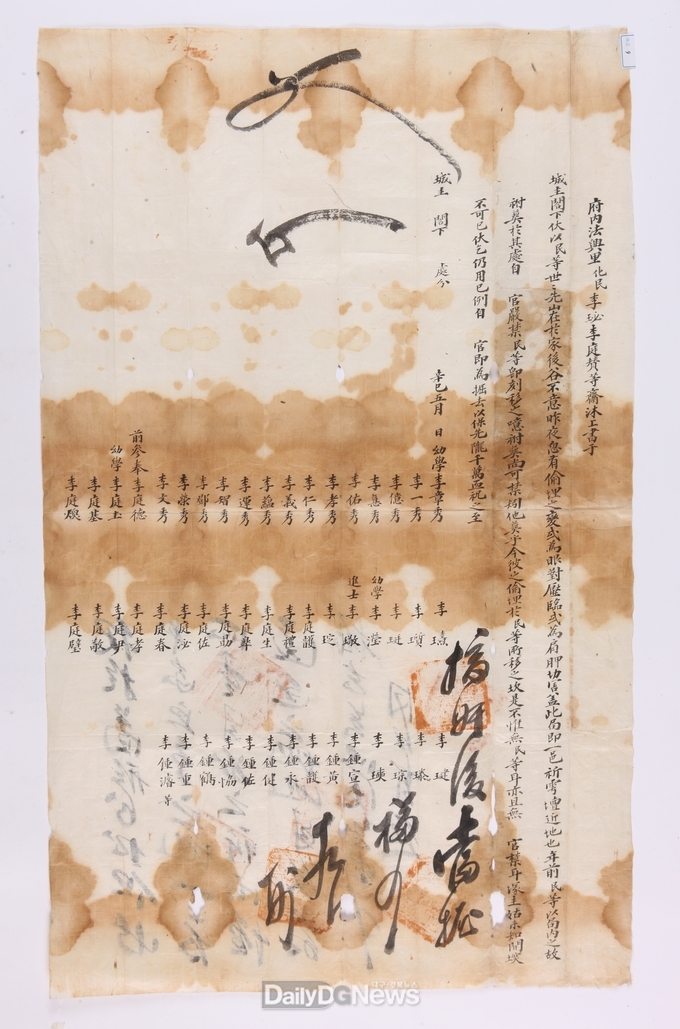

1881년 5월 안동의 고성이씨 문중에서는 자신들의 선산 묘역에 누군가 시신을 몰래 묻었다는 이유로 50여 명의 서명을 받아 관아에 소지(所志)를 올렸다. 특

히 투장(偸葬) 장소가 명당의 혈을 짓누르는 곳이기에 즉시 옮겨주기를 요청했다. 당시에는 불법 투장이더라도 타인의 무덤을 임의로 훼손하는 것은 법적으로 금지되었기 때문에 관아에 전후 사정을 적은 소지를 올려 해결하고자 했다.

이에 안동부사는 “상황을 조사한 후에 판결하겠다”는 처분을 내렸는데, 문서 뒷면에 “현장에서 그린 산도(山圖)를 살펴보니 고을에서 지내는 기우제단도 근접해있어 즉시 파내도록 지시했다”는 추가판결 내용이 기재되어 있다.

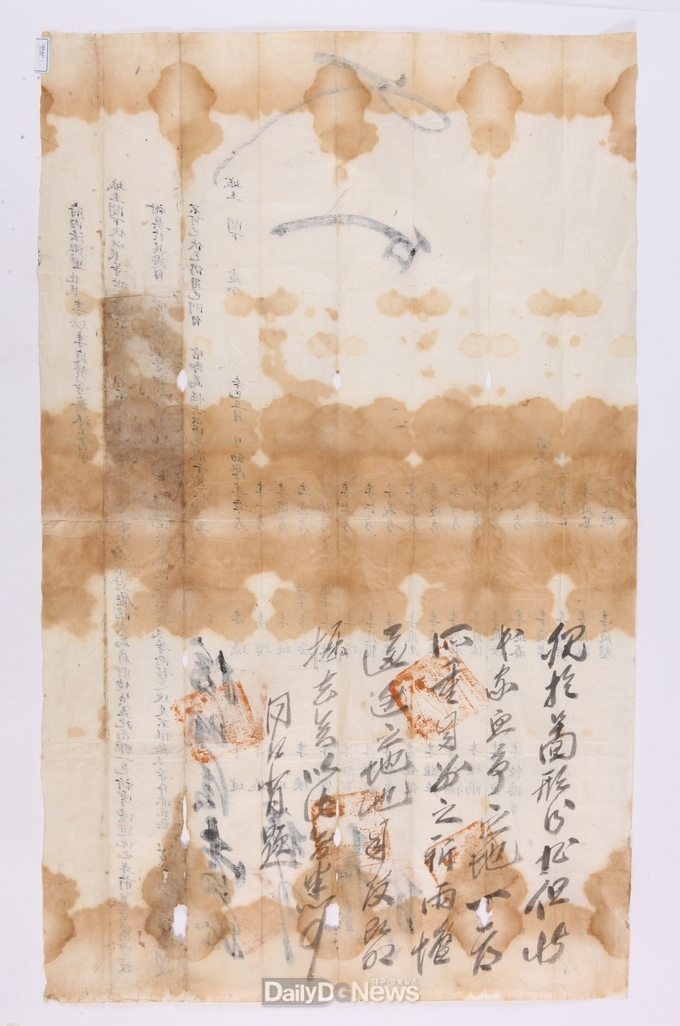

1890년 2월 경북 예천에 사는 유병호는 이웃 마을의 부자 윤이출이라는 사람이 자신들의 선산 묘역으로부터 수십 보 거리의 장소에 시신을 몰래 투장한 뒤 봉분 작업을 한다는 말을 듣고 문중사람들과 함께 현장으로 가서 중지할 것을 요청했으나, 오히려 윤이출이 하인들을 동원해 자신들을 새끼줄로 묶고 폭력을 행사했다는 이유로 관아에 소지를 올렸다.

문건에 따르면 평소 윤이출이 자신의 부를 앞세워 마을 질서를 어지럽히고 있으니 즉시 죄를 다스려주고 무덤을 옮겨가도록 해달라는 내용이 적혀있다. 이에 예천 관아에서는 “타인의 산에 불법으로 투장했음에도 불구하고 도리어 산 주인들을 구타했다. 윤이출을 불러 사람들을 폭행한 죄를 묻고 즉각 무덤을 이장하도록 지시할 것이다”라는 판결을 내려주었다.

‣ 시대의 흐름에 따라 소멸되는 묘소문화

조선시대의 치열했던 묘지 분쟁의 습속은 장묘문화의 변화에 따라 자연스럽게 소멸되었다. 보건복지부의 2023년 화장통계에 따르면 화장률은 92.9%이다. 2000년대 초반까지만 해도 매장이 절반 이상을 차지했지만, 지금은 장묘문화의 표준이 화장으로 자리잡았다. 화장률의 상승에 따라 납골당(봉안당)과 자연장(수목장 등)이 급증했으며, 이에 비해 매장의 점유율은 대폭 낮아졌다.

최근에는 묘소를 소멸시키는 경우도 나타나고 있다. 안동의 진성이씨 주촌종가에서는 문중 구성원들의 고령화로 인해 벌초와 묘제를 수행하기 힘들어 종택 뒤쪽에 시조 이래 종손의 부모님까지 52명의 비석을 세운 추모제단을 조성해 음력 10월 14일에 합동묘제를 지내고 있다. 그리고 벌초는 고조부모까지의 묘소만 하고, 나머지는 생략했다. 주촌종손은 “문중에 젊은 사람들이 없어 그 많은 묘소를 벌초하고 묘제 때마다 제물을 운반하는 것이 힘들어 고민 끝에 결정했다”라며 “선조들의 혼령을 추모제단으로 모셔와서 예를 올리고, 묘소는 자연으로 돌려보내는 것이 순리라고 생각한다”고 말했다.

한국국학진흥원 관계자는 “영화 <파묘>에서 알 수 있듯 고위 관직자들의 산송은 임금이 직접 중재에 나설 정도로 심각한 사회문제였다. 그러나 오늘날에는 화장률 증가에 따른 납골당 문화가 정착하면서 묘소 분쟁 또한 자연스럽게 사라졌다”면서 “산송 자료는 사라진 우리의 묘소문화와 인식을 엿볼 수 있는 유의미한 자료라고 할 수 있다”고 밝혔다.